〒569-1116

大阪府高槻市白梅町4-13 ジオ高槻ミューズEX 4F

- TOP

- 歯周病治療・再生療法

歯周病治療・再生療法

歯周病認定医による治療

歯周病認定医は、日本歯周病学会が認定する歯周病の専門資格です。

歯周病の専門知識や技術を持った歯科医師に授与されます。

当院ではそのような専門知識を持った歯周病認定医が治療を行います。

それ以外にも、当院の院長は「SBC」という歯科医師のスタディグループにて講師として指導しております。

日々研鑽を重ね、患者様に合った最適な治療プランを提案させていただきます。

歯周病でお悩みの方は、当院へおまかせください。

歯周病の治療について

歯周病の治療方法は、進行度によって大きく異なります。また、歯周組織検査によって歯茎や顎の骨の状態を正確に把握することが何より重要となります。

ここではそんな歯周病の治療方法・検査方法をご紹介します。

初診と応急処置

初めて来院された方で腫れや痛み、出血などの急性症状が認められる場合は、お口の中を調べた上で応急処置を実施します。

歯周病の基本検査

歯周病が疑われる場合は、問診も含めた基本検査を受けていただきます。

問診

お口のお悩みについてお聞かせください。具体的な症状やこれまでの経過などを詳しくお話いただくことで、より正確に診断できます。病状との関連がある生活習慣やご家族の状況などもお聞きします。治療の方法や治療期間など、疑問や不安に感じることがありましたら何でもお尋ねください。わかりやすくお答えします。

歯周組織検査(=基本検査)

保険診療では、次に挙げる検査を実施します。

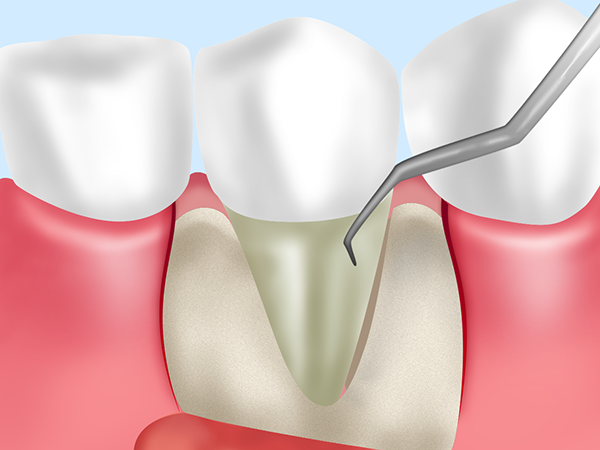

歯周ポケット検査

歯と歯茎の境目にある歯周ポケットの深さを測ります。

歯の動揺度検査

ピンセットで歯をつまみ、グラグラと揺れ動かないかを調べます。

口腔内の写真撮影

お口の中を撮影し、歯や歯茎の状態を記録します。

レントゲン撮影

上下の歯列全体を写す「パノラマX線撮影」と、各所を拡大した「デンタルX線撮影」を行います。

歯周病の精密検査

歯周ポケット検査(6点法)

1歯につき6ヵ所を調べる歯周ポケット検査を実施します。全部で28歯ある場合は、全部で168箇所の歯周ポケットを測定します。

炎症部位の確認

歯周ポケット検査の際に、歯茎から出血の有無を確認します。出血がある場合は、炎症反応が認められます。

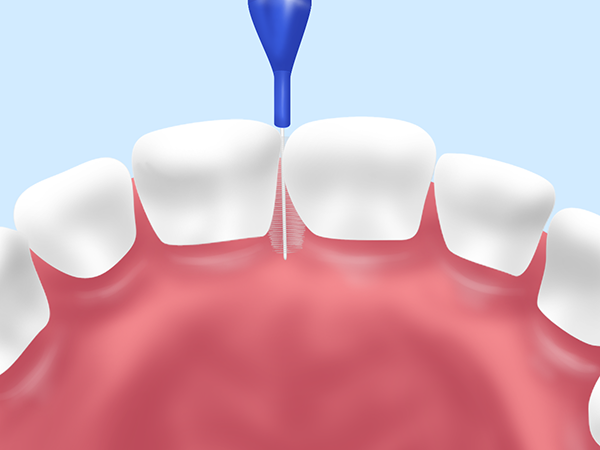

口腔清掃状態の確認

プラークの染め出し検査などを行って、詳細なプラークチャートを作成します。

歯の動揺度検査

基本検査と同じよう、歯の動揺を確認します。

レントゲン検査

上下の歯列全体を写す「パノラマX線撮影」と、各所を拡大した「デンタルX線撮影(14枚法)」を行います。歯槽骨の吸収状態などを詳細に調べます。

口腔内撮影

口腔内の写真を撮影し、歯肉や咬合の状態を記録します。治療の経過を確認することができ、患者様のモチベーションアップにもつながります。

咬合検査

噛み合わせの検査を行い、一部の歯や歯肉に過剰な負担がかかっていないかを調べます。歯型を採って模型を作り、咬合調整の計画を立てます。

進行度別の歯周病治療

検査結果を元に、歯周病の進行度を「軽度」「中等度」「重度」の3段階で診断します。歯周病の治療方法は、進行度によって変わります。

軽度の歯周病

「歯周ポケットが3mm以下」「歯茎からの出血が全体の30%以下」「歯槽骨の吸収が歯根の長さの1/3以下」の場合は、軽度の歯周病と診断されます。歯茎の腫れやブラッシング時の出血が認められますが、自覚できないことが多いです。

プラークコントロール

セルフケアとプロフェッショナルケアで、歯周病菌の温床となるプラーク(=歯垢)を取り除きます。

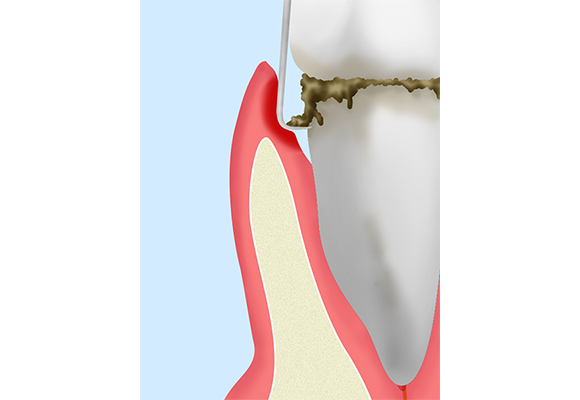

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)

歯面に形成された歯石をスケーラーと呼ばれる器具で取り除きます。歯冠の歯石や汚染物質を取り除くことをスケーリング、歯根面に対する処置をルートプレーニングといいます。

中等度の歯周病

「歯周ポケットが4~5mm以下」「歯茎からの出血が全体の30~50%以下」「歯槽骨の吸収が歯根の長さの1/3もしくは1/2」の場合は、中等度の歯周病と診断されます。歯茎から膿が出る、歯がグラグラするといった症状が認められるようになります。

プラークコントロール

中等度の歯周病治療でも、プラークコントロールが基本となります。正しいブラッシング方法を身に付け、プラークフリーな状態を維持しましょう。

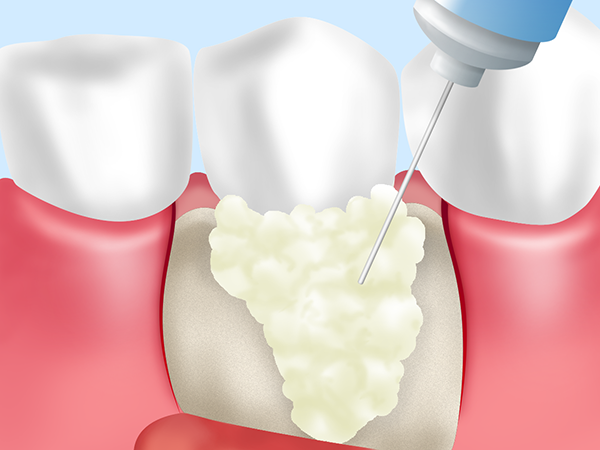

歯周ポケット掻爬術

歯周ポケットが深くなると、通常のSRPでは歯石や汚染物質を取り切れなくなります。そこで麻酔をかけて歯周ポケット内の汚れを“掻き出す”のが歯周ポケット掻爬術です。使用するのはSRPと同じスケーラーですが、歯茎まで強い刺激が加わるため麻酔をかけます。

重度の歯周病

「歯周ポケットが6mm以上」「歯茎からの出血が全体の51%以上」「歯槽骨の吸収が歯根の長さの1/2以上」の場合は、重度の歯周病と診断されます。歯肉退縮が著しく、歯が伸びたように見えます。歯肉・歯槽骨の破壊が進むと、歯が抜け落ちます。

プラークコントロール

重度の歯周病においてもプラークコントロールは必須です。

歯周ポケット掻爬術

中等度の歯周病と同様、歯周ポケット内の汚れをスケーラーで掻き出します。

歯肉剥離掻爬術(=フラップ手術)

歯肉ポケット掻爬術で取り除けない汚れは、歯肉を切開(フラップ)して歯根面を露出させます。清掃が終わったら歯肉を縫合し、元の状態に戻します。

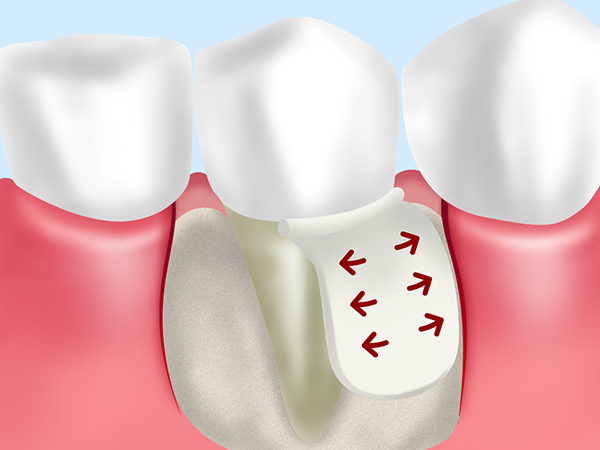

GTR法

歯茎をメスで切り開き、骨が欠損している部分に「メンブレン」と呼ばれる特殊な膜を設置します。その結果、欠損部に血液が溜まり、骨を始めとした歯周組織が再生されます。吸収性のメンブレンを使用することから、撤去する処置が不要となります。

エムドゲイン・リグロス

骨の欠損部にゲル状の薬剤を填入して歯周組織を再生させる方法です。ゲルは一定期間経過すると、自然に吸収されていきます。

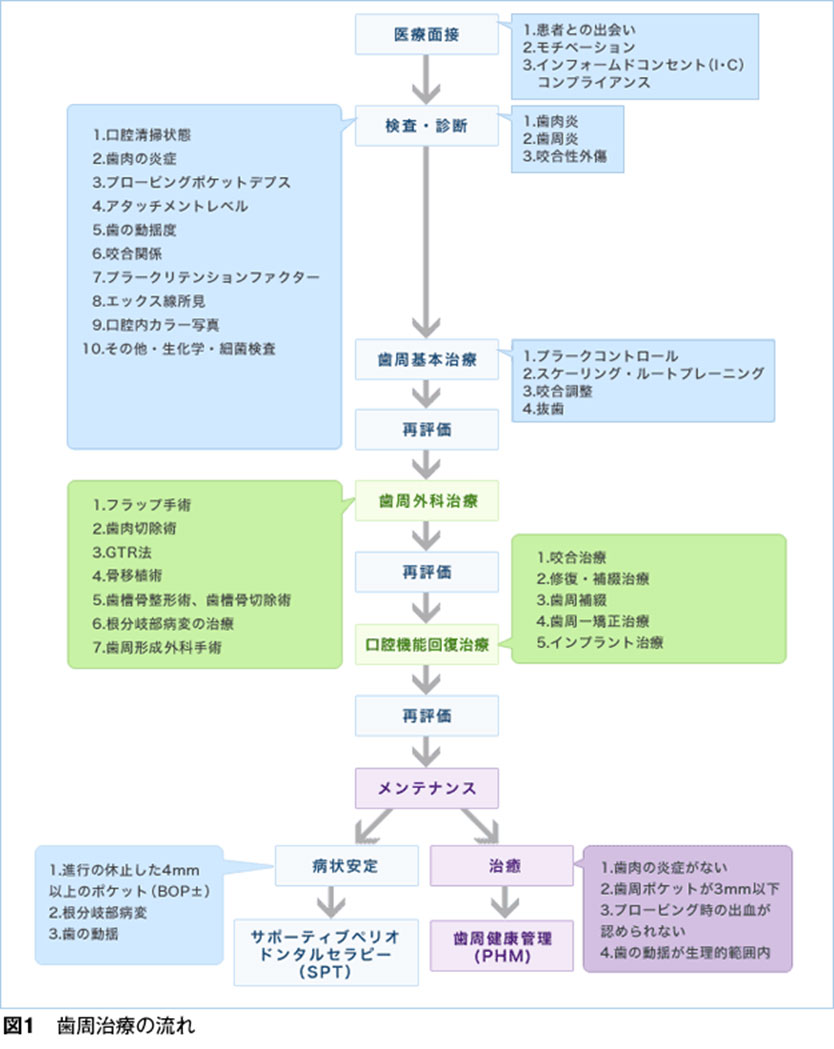

3.歯周病治療の全体の流れ

図1テーマパーク8020より引用

歯周病の治療は知識と経験が必要になります。

歯周病は知識と経験が重要な治療であり、さらに患者様ご自身の協力が何よりも大切です。専門知識を持った歯科医師の知識と正しい診断が患者様のモチベーションを持続させる大きな支えになります。当院では歯周病学会の認定医が在籍しておりますので、歯周病にお困りでしたら、当院へご相談ください。